2025年7月14日,国家税务总局发布《关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2025年第17号),对企业所得税预缴纳税申报表进行了修订,并于10月1日起执行。

考虑到预缴申报表变化可能对企业的纳税遵从产生一系列影响,中翰税务针对主要风险进行提示,建议纳税人予以关注。

01 丰富财务报表数据填报,虚报优惠少缴税款风险激增

本次企业所得税预缴申报表修订的一大重点事项,是深度衔接年度纳税申报表“数据溯源、明细穿透”的底层逻辑,匹配最新企业财务报表格式以形成更为精准的申报稽核体系。

(一)利润总额计算过程与财务报表项目刚性绑定,预缴猫腻无所藏匿

从监管实践来看,过往部分企业为降低预缴阶段的资金占用成本,通过人为调整财务报表科目数据实现“少缴预缴税款”。较为典型操作包括将“公允价值变动损益”、“投资收益-长期股权投资损益调整”等非实际性收益,作为“免税股息红利收入”申报减免,导致预缴环节减免税额远高于汇算清缴时的实际可减免额。虽然前述两项事项在年度汇算清缴时均可纳税调减,但毕竟与预缴申报的要求不符,存在被税务机关界定为虚假纳税申报的风险。

本次预缴申报表修订,一方面将利润总额以上栏目与财务报表行次直接对应,实现预缴申报数据与利润表项目的一一映射;通过报表勾稽关系设计,将利润总额计算过程与财务报表项目进行刚性绑定,从表单逻辑上消除数据篡改空间。另一方面,将“投资收益”项目拆解为多级明细架构,要求纳税人依据《企业所得税申报事项目录》填报“股权处置收益”等具体事项和金额。税务机关可通过金税系统比对股权变更登记信息、资金流水数据,验证处置收益的真实性。再一方面,便于纳税人违法责任明晰化,若企业仍将公允价值变动损益、权益法核算的未实际分配的股权投资损益等非免税项目作为“免税收入”填报,其行为已超出一般性申报误差范畴,可能构成《税收征管法》规定的“编造虚假计税依据”,面临追缴税款、滞纳金及罚款的风险;性质严重的,还可能触发“逃税”认定,承担更严重的行政或刑事责任。

(二)房地产企业报送信息细化,便于大数据校验

在第19行“特定业务计算的应纳税所得额”下新增第19.1行“销售未完工产品的收入”,填报房地产企业按照规定计算预计毛利额的销售未完工开发产品取得的预售收入的累计金额。

此前,房地产企业预缴申报表的特定业务计算的应纳税所得额仅填报实际计入应纳税所得额的金额,即预计毛利额扣除实际缴纳且在会计核算中未计入当期损益的土地增值税等税金及附加后的累计金额。税务机关无法在日常监管中通过数据分析企业预缴金额是否准确。本次修订后,增加销售未完工产品的收入列示,叠加企业当期申报增值税及附加税费、土地增值税计算情况,将有利于进一步分析企业申报数据是否准确,增强日常监管的精准度。

鉴于出口企业的企业所得税征管混乱现状,特别是部分出口企业采取不办理税务登记、税种登记、不申报或少申报等方式逃避税收监管,未依法履行企业所得税纳税义务的情况较多。国家税务总局在今年的税收风险筛查中将重点关注出口企业是否纳入税收征管,包括但不限于运用海关、市场监管等部门的共享数据,查找未办税务登记的纳税人,督促要求其按规定完成税务登记信息确认,同时做好税种认定工作:利用增值税、企业所得税申报数据,结合财务报表、海关报关单、财政性资金等内外部数据,建立风险管理模型,筛选疑点企业信息:借助预缴申报表“出口收入”与出口报关单金额差异自动监控,出口收入与出口报关单金额的差额超过预警值,触发风险提示。

本次申报表重点要求新增出口企业预缴申报要求,是总局重点风险筛查事项的配套措施和具体体现。一方面在“优惠及附报事项有关信息”部分增加“出口方式”项目列示;另一方面在“营业收入”项目下增加“自营出口收入”“委托出口收入”“出口代理费收入”等项目,由涉及出口业务的企业填报。并通过多方信息数据比对方式严厉打击出口企业不申报或少申报预缴税款等行为,相信未来征管力度会进一步加强!

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(2018年第23号)规定,专用设备抵免政策应在汇缴环节享受。为便利纳税人享受专用设备抵免政策,充分释放政策红利,本次预缴申报表修订时明确纳税人在预缴环节即可根据自身经营情况自主选择享受专用设备抵免政策。预缴环节选择不享受专用设备抵免政策的,也可在汇缴环节选择享受优惠。

通过允许纳税人在预缴环节适用相关优惠政策,减少了纳税人税款资金占用和汇算清缴退税,进一步降低汇算清缴后因为税额抵免退税被主管税务机关进行风险推送的风险,值得肯定和鼓励。我们提示您关注的是:

-

在预缴环节享受投资抵免优惠的设备投资额,仅限于当年度新增购入当年购置或投入数字化、智能化改造的情形。以前年度购入且未抵免完的投资额部分,只能在年度汇算清缴时再予以抵免。

-

若在预缴环节拟适用投资抵免政策的,应确保存在真实业务及设备指标符合文件要求。否则,一旦与汇算清缴申报数据存在差异,特别是大于汇算清缴中本年度投资额的,则存在被税务机关认定为在预缴环节通过虚假申报税收优惠政策的风险,考虑到《税收征管法》(修订征求意见稿)将“通过提供虚假材料等手段,违规享受税收优惠的”界定为偷税行为,涉税风险极大。

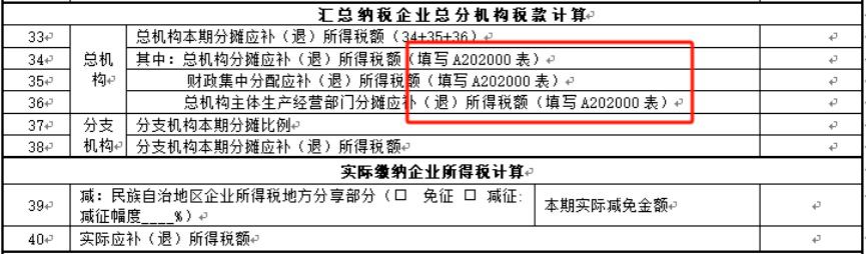

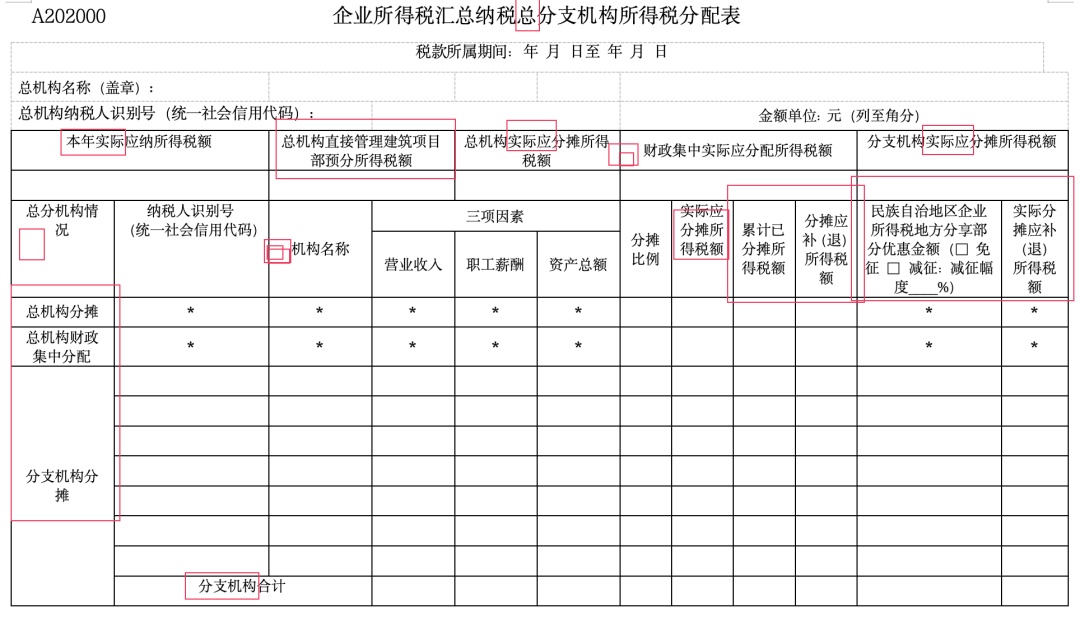

总分机构税款分摊计算方法进行调整,将汇缴环节的“全量分摊”模式推广至预缴环节,即企业先对截止到本月(季)度应纳所得税额进行分摊,再由总、分机构分别抵减其已分摊预缴税款,并计算本月(季)度应补(退)所得税。

国家税务总局所得税司在《关于<国家税务总局关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告>的解读》中通过案例演示的方式,对当年度二级分支机构注销的情况下,已预缴税款如何处理问题予以明确。即分支机构已经注销的,其不再参与分配,已经缴纳的税款作为应分摊税额的扣减项,其他分支机构的应分摊所得税额按照分支机构总应分摊税额扣减后注销机构已预缴税额后的余额按照重新分配的比例计算分摊。

但在办理2024年度汇算清缴申报时,已注销二级分支机构的已预缴的税额如何处理,《国家税务总局关于优化企业所得税年度纳税申报表的公告》(国家税务总局公告2025年第1号)中对此并未明确。存在该种情况的业务,仍需与主管税务机关沟通如何处理。

根据《企业所得税法》及实施条例,职工薪酬的税前扣除以“实际发生”原则。企业所得税预缴以会计准则计算的利润总额为基础计算,会计准则允许企业按权责发生制预提薪酬费用。实践中,部分企业通过“预提-暂估”方式调节会计报表利润及预缴税款金额。在“优惠及附报事项有关信息”部分增加“职工薪酬”和“出口方式”项目,发生相关事项的纳税人应准确填报有关情况。其中“职工薪酬”又分为“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”两个明细方面,凸显税务机关对企业薪酬支出真实性和合规性的关注趋向。

后续税务机关可依托这两组数据,对纳税人前后季度的薪酬计提与支付变动趋势进行动态追踪,对预缴数据与年度汇算清缴数据进行闭环校验。同时,通过将这两组数据与个人所得税全员全额扣缴申报数据、五险一金缴费基数及实际缴纳数据进行多维交叉比对,进一步识别三类潜在风险:

-

是否存在“虚提薪酬虚增成本”的情况(如计提金额远高于实际支付且无合理理由);

-

是否存在“跨期调节扣除”的问题(如汇缴期后仍未支付却未做纳税调整);

-

是否存在“薪酬拆分避税”的嫌疑(如申报的薪酬总额与个税申报、社保缴纳的工资基数存在显著差异)。

通过大数据比对、穿透式监管模式,为税务机关提供了识别企业借助职工薪酬调整税负的量化分析依据,也为企业规范薪酬核算流程敲响了警钟!

总体而言,本次预缴申报表修订既是“以数治税”理念在申报环节的深化,也是对“预缴-汇缴”、“事前-事中-事后”全流程监管的闭环优化,实现税务机关从“事后核查”向“事中预警”的监管升级,进一步压缩虚假申报的操作空间。

对于纳税人而言,需以“数据溯源、逻辑自洽、风险前瞻”为核心,重构预缴申报的数据校验机制,确保财务核算数据、纳税申报数据与实际业务场景的一致性,从根源上降低税务风险,应对日趋严格的税务监管挑战!